一直以来夏令营都是家长们诸侯争霸的舞台,但如今研学的热潮终于也蔓延到了寒假。

越来越多的家长将寒假作为孩子教育投资的新战场,纷纷为孩子选择那些价格不菲、声势浩大的研学项目,企图通过这些高端经历卷赢 " 别人家的孩子 "。

比如去南极搞科研、去非洲保护大象、到牛津剑桥插班上课等,但是这些所谓的高端研学项目真的能够带来孩子的成长吗?

花十万到南极捡垃圾

前几年网络上流行着一种 " 研学鄙视链 ":南北极研学 > 欧美研学 > 日韩 / 东南亚研学 > 国内各地研学 > 本市研学。

图源:网络

这个层次分明的链条与家庭年收入的多少息息相关。

年收入 200 万以上的家庭,往往会选择英国、美国、欧洲,甚至南北极的冬令营;

年收入 80 万以上的家庭,则倾向于选择新疆、香港或新加坡的游学团;

而年收入 30 万左右的家庭,孩子则通常参加北京、上海等地的研学项目。

在这样的社会背景下,研学渐渐成了家长们互相攀比的场所,南极研学成为了最高级别的标志。

图源:中国国家地理

相比于其他国家和地区的研学项目,南极的地理遥远、费用昂贵,更是象征着孩子们见世面和家长教育投资的决心。

根据市面上的报价,南极研学的预算通常在 10 万元到 20 万元不等,这已经远超欧洲、美洲的 5-10 万元费用,成为家长们 " 豪华 " 教育的一种选择。

但是,现实的情况并没有那么理想。

@京城教育圈 分享了一个故事。北京海淀区的林女士为 12 岁的儿子报名某机构推出的 " 南极研学营 "。

报名费 3 万 2,装备费 4800,签证费 1600,这还不算往返机票 … 全部加起来恐怕要突破 10 万,尽管如此昂贵,林女士还是咬咬牙报名。

本想让孩子 " 见世面 ",最后却换来儿子一句:妈,我每天在船上吐得昏天黑地,就捡了 3 个塑料瓶。

林女士的故事其实并非个例,越来越多的家长开始意识到,这些耗费 10 多万的高端项目,并没有达到他们预想的那样。

孩子在这类研学中,不仅没有收获多少超越课堂的经验,反而因为长时间的旅途、恶劣的环境以及高昂的费用而感到身心俱疲。

更重要的是,大多数高端项目,实际上根本起不了多大的作用。

一位上海家长表示,自己曾经带孩子去贵州天文台观星,但是学校统计研学经历时,班主任说,这些基础项目不算竞争力 ...

高价买来的高端研学成为了没苦硬吃的真实写照。

中产父母的研学焦虑

不只是南极之旅,近年来非洲、南美等地的研学项目,往往以见识世界、拓宽眼界为卖点,吸引那些不惜重金为孩子履历增添光环的家长。

按照某些机构的销售策略,无论是极地探险,还是环保实践,都被打上了 " 高端 " 和 " 国际化 " 的标签。

这些标签正中家长下怀,如今,家长们更关注的是孩子是否能将这些高成本、高门槛的经历写进简历中,作为进入名校、获得奖学金、甚至未来求职时的亮点。

他们不在乎孩子是在南极捡垃圾,还是在故宫门口拍游客照,能不能在研学中学到实打实的知识不重要,去过并且能够把这段经历写进简历就够了。

这些研学项目的核心目的,逐渐从成长和认知拓展逐渐转向了外在的 " 社会资本积累 "。

不只是跨国研学,近年来很多家长将目光投向了海外名校实验室、科研机构等 " 高端 " 研学项目。

相比于其他目的性不明确的研学项目,海外名校实验室等项目似乎在学术价值上体现得更加明显。

家长们希望让孩子在这些项目中接触世界顶级的科研成果,结识可以提供推荐信的学术大牛,借此来提高孩子的综合素质和未来竞争力。

正是这种过于功利的心态,让研学的本质逐渐偏离了最初的目标。

研学不再是一个促进孩子成长、拓宽视野的过程,也不是让他们在世界各地汲取经验、理解不同文化,培养批判性思维和创造力的机会。

家长们过度追求标签化的教育成果,让孩子被外在的社会标准和竞争压力所裹挟。

越来越多的孩子在研学过程中,没有收获多少真正的成长,反而感受到了来自父母和社会的巨大压力。

这种趋势让人不禁思考,研学的本质究竟是什么?

它是为了让孩子真正了解世界,提升自己的认知,还是仅仅为了在未来的升学过程中,能够给孩子的简历加上一个光鲜亮丽的标签?

研学市场的乱象

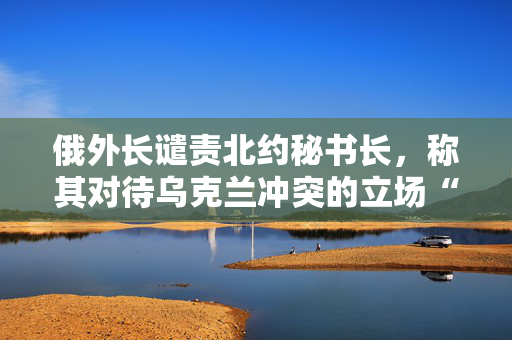

根据艾媒咨询数据显示,最近几年,国内和海外研学的人数越来越多。

研学市场的兴起,为孩子们提供了更多接触世界的机会,但同时也带来了许多乱象。

各类研学项目中充斥着 PPT 造梦和流水线镀金的现象。

一些机构通过精美的广告、华丽的宣传语吸引家长,承诺孩子能体验不一样的人生,收获珍贵的人生经历。

但实际体验是不是真的像广告词说的那么好,就见仁见智了,但可以肯定的是,远未达到宣传的标准。

甚至一些研学老师都是临时招聘的当地留学生,一些研学团是招够了学生才逐渐开始运营起来,在招生之前,仅有一个 PPT 和海报介绍。

很多家长为了满足这种对国际化和顶级教育的渴望,往往只看到了项目的表象,而忽略了这些项目是否真的能够为孩子带来真正的成长。

结果孩子们所体验的国际化经历,实际上不过是一场高价的旅游,更多是一种表面的镀金。

研学最终变成了教育资本的炒作工具。

这种局面导致了一个矛盾的现象:一方面,家长们投入了大量的资金,指望孩子在这些顶级研学中收获深远的教育意义;

另一方面,机构们却将这些活动仅仅当作一种商业化的手段,通过包装和营销,制造出一种教育的奢侈品。

在这种博弈中,孩子们成为了被消费的对象,他们的成长、视野、甚至情感,都被镶嵌进了一个个标签化、标准化的产品里。

这种现象暴露了当前研学市场缺乏有效的监管和标准,导致许多机构为了谋取利益,过度包装项目,甚至夸大其价值。

这不仅加剧了家长的焦虑,也使得本应富有教育意义的研学项目沦为了一种无效的消费行为。

花费数十万的寒假研学,真的能为孩子带来什么?

如今的研学项目并非一场单纯的见世面,也不是一种高端体验,更像是一场家庭和社会焦虑的投射。

家长们把自己的教育焦虑寄托在孩子身上,试图通过昂贵的研学项目来为孩子的未来铺路,然而,最终可能发现,真正的成长,并非在短暂的旅行中能够收获的。

更为重要的是,教育的真正意义早已不应只局限于这种外部标签的堆砌。

在对研学的过度追捧的热潮中,我们不要忘记研学的本质是让孩子自我发展、批判性思维得到培养、对世界的独立思考能力可以提升。

归根到底,研学是孩子们打开新世界的大门,而不是成为一场教育消费的秀场。

发表评论