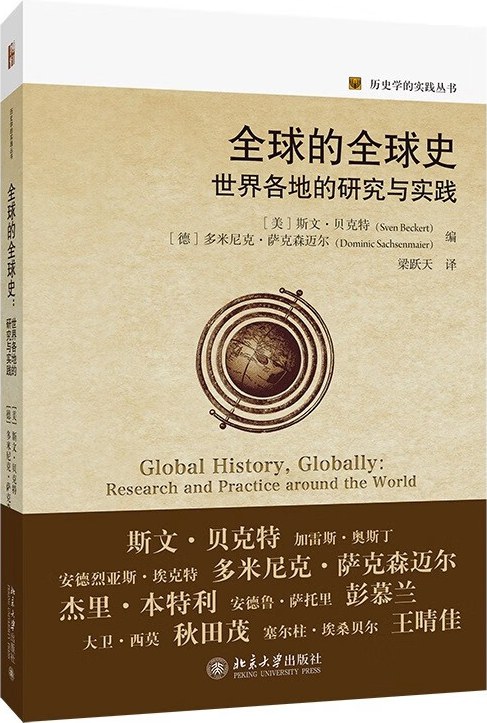

《全球的全球史:世界各地的研究与实践》,[美]斯文·贝克特、[德] 多米尼克·萨克森迈尔编,梁跃天译,北京大学出版社,2024年11月版,86.00元

如果说有一个幽灵在近日的社交媒体中徘徊、喧嚣,可能不少人会马上想到DeepSeek。从这一事实中可以得出两个结论:它已经被公认为一种能力,第一次如此普遍地使人类对自身的思想与写作能力产生怀疑和反思;现在是人类彻底研究和思考人工智能与人类未来的真实关系并向全世界公开说明这种前景来反驳关于这一幽灵的悲观主义神话的时候了。——写到这里,马上就想到如果请DeepSeek模仿那本名著中的开头那段传播极广的论断来写一段话,会是什么样的呢?

之所以先谈DS,是因为据说人类一写书评,DeepSeek 就发笑。于是先后两次请他老人家写一篇我上个月买到的斯文·贝克特、多米尼克·萨克森迈尔主编的《全球的全球史:世界各地的研究与实践》(Global History, Globally: Research and Practice around the World,2018;梁跃天译,北京大学出版社,2024年11月)的书评。结果发现话可以这样说回来了:DeepSeek一写书评,最后笑的还是人类——双重意义上的笑:一是DS哥的这两篇书评写得实在很棒,二是人类并没有落败。第一篇由于没有开启“联网搜索”,只是“深度思考(R1)”,因此交上来的不是我手上这本《全球的全球史》的书评,而是对一本颠覆性的全球史著作如何实现“范式革命”的书评。题目不错,除了应该去掉其中的那个书名:《解构中心:当历史成为流动的织锦——〈全球的全球史〉的范式革命》;开头一段更是吸引人:“在里斯本贝伦塔的阴影下,葡萄牙航海家们将丝绸与胡椒装船的瞬间,马六甲海峡的商人正在用阿拉伯语、泰米尔语和汉语讨价还价,而此时的京都五山僧侣,正用狼毫笔记录着来自朝鲜的朱子学注疏。这种时空交错的蒙太奇画面,构成了《全球的全球史》最迷人的叙事底色。这部颠覆性著作不再将文明视为孤立的容器,而是将其还原为永不停歇的能量交换场域,用流动性的历史哲学重构我们对人类文明进程的认知。”下面就不再引述了,只看三个小标题:一、颠覆认知的史学拓扑学;二、物质流动的精神革命;三、重写历史的可能性与限度。可以说,关于全球史研究的目标、特征与图景,它的描述是没有问题的,而且语言的生动与形象性使它具有可读性。第二篇同时开启了“联网搜索”和“深度思考(R1)”,搜索到三十六个网页,深度思考用时二十八秒。这篇没有题目,谈的就是这本《全球的全球史:世界各地的研究与实践》,三个小标题分别是一、全球史研究的新视野:去中心化的学术实践;二、方法论突破:跨学科与动态流动性;三、对西方中心主义的反思与超越;四、局限与争议:平衡性与深度的张力;结语:全球史的未来可能性。全文观点正确,论述流畅,还会指出“部分章节存在质量参差不齐的问题”,最后一句话也说得很好:“在全球局势动荡的今天,这种包容、动态的全球史观,或许正是我们需要的‘历史智慧’。”如果是学生交来的书评作业,恐怕要给高分。但是,把文中的有些论述与书中内容对照一下,会发现不能令人很放心。比如文中说“对于中国读者而言,书中对‘中国模式’的探讨(如朝贡体系与一带一路的隐性关联),既是对历史经验的回溯,亦为理解当下全球化困境提供了镜鉴。”查书中专门谈包括中国在内的东亚全球史研究状况的第二章,并没有出现“中国模式”和“一带一路”这些文字,倒是有这么一句话:“在当下的中国,既有全球史的支持者也有批评者,两者极有可能都受到了民族主义情绪的驱使。”(74页)说什么不说什么,是不是有点小鸡贼?于是怀疑他老人家是否真的读了这本书才写的书评。总之,DS的确能力很强,对于人类要干的文字活是很好的帮手,这都不必否认。但是现在就说它可以取代人类的思考与写作,恐怕还为时过早。

好吧,回到我的“书记”,谈谈这本《全球的全球史》。

在今天的史学领域中,从历史系的课程、研究生论文到新成立的研究中心、学术会议的主题、学术著作的出版,全球史可以说是无处不在。据“导言”所说,在哈佛大学图书馆里有四百三十七本书的书名就有“全球史”。那是到2017年的统计,到今天这个数字恐怕要翻番了,喜欢读历史书的人可能都会感受到这种变化。

“全球的全球史”这个书名包含有非常重要的涵义,是阅读该书的关键视角。为什么要说“全球的全球史”?作者在“导言”中解释说:“本书原名《全球的全球史》,不仅指涉其研究主题,也指涉该主题的全球范围。换言之,本书介绍了蓬勃发展的全球史领域,同时也在全球背景中追溯全球史的发展历程。”(导言,10页)在我看来还可以具体分析其中蕴含的多重涵义。首先当然是明确标示着从全球视野出发来研究全球史,以区别于从国别或专业领域等视野出发的全球史,是研究的视角问题。在近年来的全球史著述中,以“……的全球史”作为论文题目或书名似乎成了一种视角范式的表述,本书的书名可以看作是一种回应。而且编者在“致谢”中谈到本书是多次学术会议的论文集,主要是指2008年在哈佛大学举办的“全球的全球史”首届会议、2010年在杜克大学举行的“全球史在东亚”研讨会、由弗莱堡高等研究院举办的“关于全球史的全球对话”和2011年在洪堡大学举办的“世界性对话中的全球史”。这些会议的名称都鲜明凸显了“全球的”全球史这个核心涵义。其次是编者一再提到和强调参与研究、讨论的学者来自全球各地,这是一种不可轻视的研究者语境:他们带来的是围绕全球史研究的不同学术传统、立场、观念和研究方法,由此“回顾了世界各地这一领域的研究动态,讨论了与全球史核心主题有关的各种辩论,不无争议地思考了全球史引发的思想和制度方面的问题”(同上,10页)。还有就是在作者看来,关于全球史研究所导致的一种多面向的研究图景在过去从未被放在全球层面上进行适当的评价,因此在这里要强调在全球的层面——与“视野”是有区别的一种研究结构——上进行讨论。于是,“我们讨论了全球史在世界不同区域的发展状况,思考地方特殊性和跨国方法论如何相互交织。我们的会议也思考政治与文化身份对全球史实践的影响”(致谢,i)。以上几个方面都明确地回应了“谁的全球史”这样的问题。

在导言中关于“全球的全球史”的阐释还具体谈到从研究者语境出发所看到的学术权力的不平等、学术结构的不合理等问题,都很值得深入思考。比如在全球史视角的问题上,存在于西方学者与东方学者之间的语境悖论:过去认为只有西方学者才能拥有全球视角,实际上一个西方学者不了解东方历史经验及研究进展被看作是正常的;而东方历史学者却不可能对西方历史传统没有认识就能研究本国民族的历史。“正如本书有一章表明的那样,一位研究世界经济的日本历史学家,如果不熟悉伊曼纽尔·沃勒斯坦的作品,几乎是不可接受的,但是欧洲和北美的历史学家忽略日本学者的‘世界体系’研究著作则是完全合情合理的。解释世界的权力一直以来并且继续呈现根本不平衡的分配方式。”(导言,11页) 可以说,在全球史研究格局中,东西方学者的存在感、学术影响力和信息流动是不平等和不均衡至今仍然是普遍存在的现象。严重的问题是,“如果当前的史学结构不发生改变,全球史研究的领域如何能发展呢?如果西方的全球史学家继续忽略其他地方的学术活动与成果,史学家的观念如何能发挥影响力呢?”(同上,12页)那么,“这些问题的答案显而易见:全球史学家共同体需要不断地努力,去改变历史思维及其潜在的互动模式。最为重要的是,这一领域的讨论和交流需要越过那种‘西方—其余’的坐标轴,而时至今日此坐标轴仍然是这一领域的特征。全球史需要变得更富多边性,为学者创造更多的机会参与富有批判精神的全球对话”(同上)。

因此,本书所赖以产生的那些学术会议以及本书书名和编辑方针具有非凡的意义:“本书的主导理念是,如果全球史想要繁荣发展并兑现其承诺,在全球范围讨论全球史研究的方法、问题与理论便是急迫的任务。从这个意义上说,本书是全球思想史的一次实践。”(致谢,i)

“全球的全球史”研究的发展既呈现出丰富的多样性和清新的活力,同时也面对巨大挑战,这首先就表现在民族国家与区域的差异性对于建构一种普遍性的全球史研究体系带来的挑战。正如“导言”中所讲的:“地方影响着全球,全球史的世界不是平的。”(导言,11页)从乐观的角度来说,“全球也影响着地方。本书各章展示了全球协同合作以及人与思想的相应流动,如何影响全世界的研究计划与解释策略。全球史在世界各地同时兴起,是历史学在今日世界全球范围交织在一起的一个完美例证。然而,历史书写的全球模式与地方模式究竟如何交织在一起,仍然是一个复杂的问题,本书许多章节对此有详尽的讨论”(同上)。光是从全书三部分的各章标题中选出几个就可以感受到“全球的全球史”的吸引力与巨大挑战:放眼全球、再现亚洲:全球史在东亚的兴起、演变和前景;解构帝国与民族叙事:土耳其和阿拉伯中东地区;工人与工作史的新视野:全球劳工史;全球移民史;思想史的全球挑战;民族的世界史:东亚史学中的民族国家史如何侵吞了跨国史?从边缘书写全球:在澳大利亚书写全球史的诸路径……尤其是其中关于全球劳工史这一章,对于思考当下全球化危局中的全世界劳工问题具有极为尖锐和深刻的意义。

本书第一部分集中论述出现在世界各地的全球史研究实践,从事全球史研究的各国学者共同建构了“全球史转向”这一领域,但是其中的学术轮廓、核心取向等关键要素并不相同。“我们应该看到,地方学术结构,公共话语、史学史传统、历史记忆的形式塑造了当地所实践的全球史。世界各地的全球史研究图景并非‘全球北方’所塑造的全球史形态的简单拓展。”因此,“本部分各章讨论全球史在东亚、西欧、非洲、拉丁美洲、美国的发展轨迹。它们绝不把这些大区域做均质化处理,而是展现各区域内多样的传统与路径。它们回答这一问题——民族国家在多大程度上塑造了史学史……” (导言,13页)实际上,在这一部分的讨论中明显折射出仍然制约着全球史研究体制中的两个核心问题:西方中心主义与民族国家中心主义,而这两种立场和主义在很大程度上与全球化时代中的国际政治及国家主义的发展状况有紧密联系,绝非一个全球史研究的学术共同体所能真正解决的问题。因此,应该看到本书两位编者所代表的这一学术共同体所体现的超越学术的抱负与理想:“此刻,民族主义在很多国家居于统治地位,我们希望这本书为我们这个时代的历史与政治做出贡献。”(致谢,ii)

作为中国读者,我们有理由特别关注第一部分第二章“放眼全球、再现亚洲:全球史在东亚的兴起、演变和前景”(王晴佳撰)。十九世纪中期以后在东亚地区蓬勃发展的民族主义是从王朝史学传统向民族国家史学转变的巨大动力,日本启蒙思想家福泽谕吉(1834-1901)、中国维新派思想家梁启超(1873-1929)和朝鲜民族主义思想家申采浩(1880-1936)的相关论述代表了发展民族主义史学的观念,它们之间有着同步发展的共同性。另一有共同性特征的是在民族主义的动力背后又同时存在着面向世界的倾向,其中既有马克思主义史学对中国、日本学者的影响,也体现在“世界史”课程在高中教育与大学历史专业中的专门设置。这使我想起作为七七级历史系学生的学习经验,当时的世界通史与中国通史是从一年级到二年级下学期齐头并进的两门主干课程,周一良、吴于廑主编的四卷本《世界通史》是世界通史课程中除了讲义之外最重要的参考书。作者谈到中国史学界从五六十年代开始的关于马克思引入的“亚细亚生产方式”和“五朵金花”(中国古史分期、封建土地所有制、中国农民战争、中国资本主义萌芽和汉民族的形成)的讨论,认为这是对苏联世界历史理论及模式的一种回应,力图找出符合中国经验的解释;其中关于“亚细亚生产方式”的讨论使中国史家的关注面从西方历史延伸到世界历史(62页)。

这一论述有助于理解“文革”后期就已经出现的中国史学的变化,可惜作者没有继续论述,在此可以略作一些补充。比如七十年代初就在内部翻译出版了英国学者马里欧特的《现代英国》(全三册,商务印书馆,1973年)、印度学者辛哈和班纳吉的《印度通史》(全四册,商务印书馆,1973年)、叙利亚学者伊萨特·阿尔-努斯等《叙利亚地理与历史概要》(三联书店,1974年)、瑞士学者埃·邦儒尔等《瑞士简史》(上、下,江苏人民出版社,1974年),这些国别史的翻译出版无疑表明了官方机构对于世界历史研究的关注。1975年翻译出版了美国学者海斯、穆恩、韦兰合著的《世界史》(全三册,三联书店,1975年),该书原是1932年出版、在美国大学和中学广泛使用的教材,中文版据1941年的修订本翻译。该书的中文版“出版说明”花了很多篇幅批判反动的资产阶级唯心史观,但是同时表示没有对原书正文做任何“技术处理”。中国学者编写的世界史也是在此期就表现出与世界史学界接轨的努力。我在大学一年级从历史系资料室借了吉林师范大学1973年出版的《世界古代史》(上册)来读,已经觉得其水平高出其他院校编写的教材。接着买到《世界上古史纲》编写组编写的《世界上古史纲》(上册,人民出版社,1979年3月),那时我们刚学完古代史。这本《史纲》的“前言”就说它是以吉林的那本为基础,从1974年开始改写。全书引用的当时国际最新学术研究的成果相当丰富,在很大程度上借重于1970、1971年出版的《剑桥古代史》第一卷的一、二分册,以及各专业课题的前沿学术期刊,如《自然界》《埃及考古杂志》《近东研究杂志》等。该书于1977年10月完成写作,书中所引用的国际学术资料竟然截至1977年6月(见第49页注释[1]),而且所有注释均很严谨和翔实。

在东亚地区,日本史学家对于如何“在全球体系中发现亚洲”做出了重要贡献,王晴佳在论文中有比较全面和详细的论述。其中比较重要的有关于二十世纪六十年代以后京都大学与关西其他大学的学者对世界资本主义发展的富有创见性的研究,他指出在某种程度上,关西学者在研究世界资本主义发展方面所做的努力与安徳烈·贡德·弗兰克(A.G.Frank,1929-2005)、伊曼纽尔·沃勒斯坦(1930-2019)的作品有异曲同工之处。“更值得一提的是,日本学者与西方学者几乎是在同一时期各自进行研究的”,他们都希望呈现现代资本主义的异质性,也意识到现代资本主义世界已经成为一个涵盖多样经济结构的综合体,因此力图发现地区之间的联系,并且把重点放在亚洲部分和十九世纪世界的变化之上(60页)。在七十年代以后,东京大学所在的关东地区的学者也进行了卓有成效的创新性研究,如滨下武志的研究质疑了西方入侵导致亚洲传统模式被改变和取代的观点,指出西方为了在亚洲建立贸易关系而采取了与亚洲内部朝贡体系合作的模式;川胜平太则提出现代世界起源于海上亚洲的观点,杉原熏也提出亚洲内部的贸易以及多地区经济交流是促成世界资本主义扩张的一个不可分割的部分,这些都是从亚洲看世界体系的形成的重要案例,也是东方学者在全球史领域中产生重要影响的标志。

我想到在这里还应该提到“京都学派”的权威学者宫崎市定,他对于中国史学界有较大的影响,自六十年代以来即为国内学界所认识。研究者大都认为,宫崎市定一方面使“中古”“近世”概念在历史的线性发展中的位置更加突出和明确,另一方面指出与这种时间维度相匹配的空间维度则是东亚的海洋圈,交通和商业贸易在历史发展中的意义因此而得到高度重视。在我看来,宫崎更值得讨论的是他使用了像“资本主义”这样的近代概念去描述和分析中国古代历史,当他断言从宋代社会可以看到显著的“资本主义倾向”的时候,他心目中的中国历史其实是世界史的一个舞台,这与他研究日本和亚洲的史观是相一致的,因而他可以在这些领域中使用世界史研究中常用的概念、范畴和方法。他在1973年的增补版《亚洲史概说》一书中立足于“交通史观”或“交涉史观”,把西亚、印度、中国和日本综合为具有统一性的亚洲史,并且努力阐明其在世界史上的地位:“无论是在历史还是区域层面而言,世界历史上的亚洲都有着极为重要的意义……”(宫崎市定《亚洲史概说》,谢辰译,民主与建设出版社,2017年,8页)

关于“海洋亚洲”的研究至今方兴未艾,近年来葛兆光教授的课程系列讲义之《亚洲史的研究方法:以近世东部亚洲海域为中心》(商务印书馆, 2022年)就是在这领域中出色的研究与教学成果。葛兆光的研究方法之一是在全球史研究的背景下以“全球史”的角度、视野和方法做区域史,具体来说就是研究自十五世纪以后作为一个有机历史世界的“东部亚洲海域”的历史,“也就是不同文化间的相互影响、接受与转移,边缘对中心的影响,以及从边缘重思世界史,强调联系、互动、影响的全球史”(同上,6页)。他的研究不仅使东部亚洲海域史更为成功地成为世界史的一个重要部分,而且更为强调了全球史意义上的中国史研究的重要意义。最近的研究成果就是在去年出版、由葛兆光主编、汇聚了二十多位学者之力的《从中国出发的全球史》(全三册,云南人民出版社,“理想国“丛书,2024年4月)。该书的研究视野与叙事框架超越了国家和以往的政治史观,克服了各种中心主义的影响,讲述的是一部全球的、联系的和互动的大历史;更重要的是提出历史学的一个崇高理想就是培养世界公民(见葛兆光撰写的“总序 从中国出发的全球史”,iv)。这是中国学者在全球史观念体系、研究方法和叙事结构等方面做出整体性探索的最新成果,“从中国出发”这个提法也无疑是对“全球的全球史”的一种重要阐释——葛兆光指出:“讲‘从中国出发’,只是要用中国的眼睛去看世界……我们要强调的是,从中国出发,绝不意味着站在中国民族主义或国家主义的立场去讨论全球史。”(下册,1511页)这就正如《全球的全球史》的导言所讲的:“全球史注重跨越边界的联系,同时参与空间转向,因此它并不认为国家或区域是社会发展进程的天然范围。它批评欧洲中心论,倾向于一种关系史——认为世界不同地区的发展相互影响,而不是认为影响是单向的。……本书将表明,全球史本身是一项全球事业,它旨在推进一项计划——将历史知识的生产嵌入新的全球学者共同体之中。”(6页)

受到这本《全球的全球史》的启发,在一些最新的专题研究著作中,可以看到全球史研究成果的丰富性与多样性。例如哈佛商学院商业史教授杰弗里·琼斯(Geoffrey Jones)在2023年出版的《深度责任商业:价值驱动领导力的全球史》(Deeply Responsible Business: A Global History of Values-Driven Leadership,Harvard University Press,2023),研究主题是关于企业的社会责任问题。“这本书研究了将价值观与利润并列的领导者,以展示深度责任企业的挑战和利益。商业领袖是否应该在解决社会问题方面发挥作用?几十年来,首席执行官们一直被告知他们唯一的责任是保证利润。但越来越多的共识是,公司及其领导者必须参与在社会、政治和环境背景中发挥作用。琼斯将“深度责任”与“企业社会责任”区分开来,前者可以带来激进的社会和环境反应,后者通常只是装点门面而已。” (https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=24276)这个主题无疑很有意思和现实意义,在我们的讨论中首先值得关注的是在书名中出现的“全球史”(A Global History)这个概念。在我看来作者为了论证传统企业经济观念中的“股东价值至上”并不完全符合企业经济史发展史的真相,因此需要从长时段和全球视野中入手研究。通过处于不同文化背景下的十四位企业家的案例研究,从十九世纪的慈善资本家乔治·卡德伯里(George Cadbury)和爱德华·菲林(Edward Filene),一路讲到当代B型企业(B Corps)和影响力投资(Impact Investing),在这样一种前后延续两个世纪的全球视角中,所揭示的企业家如何在资本主义框架内以及在各种政治制度、法律限制、市场竞争等复杂环境下既能创造经济利润也能追求社会公益,才是有说服力的。这是全球史视角中的专题研究案例。实际上这是杰弗里·琼斯商业史研究的重要特征,他的明显具有全球史视角的著作还有《跨国公司和全球资本主义:从十九世纪到二十一世纪》(Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to Twenty First Century,2005)、《想象美丽:全球美容产业史》(Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry,2010)、《利润与可持续性:绿色创业的全球历史》(Profits and Sustainability: A Global History of Green Entrepreneurship,2017)等。又比如2024年出版的埃默里大学历史学教授特希拉·萨松(Tehila Sasson)的著作《团结经济:非营利组织与帝国之后新自由主义的塑造》(The Solidarity Economy: Nonprofits and the Making of Neoliberalism After Empire,Princeton University Press,2024),研究的主题和结论很有挑战性:在战后英国的非政府、非营利组织从自由左翼的理想出发寻求一种合乎道德的、使英国消费者和第三世界生产者之间关系平等的资本主义,但是由于其福利和发展计划的实施是在帝国遗产和官僚体系的基础上鼓励私人资本的扩张,弱化了国家的公共职能,反而开辟一条通往新自由主义经济的道路。(https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691250380)虽然该书在书名中没有出现“全球史”概念,但是在实际研究中的全球化视角却是很鲜明的—— “团结经济”的改革初衷是全球性的,该研究所依据的实例材料(从手工艺品和糖到茶和咖啡等等)来自世界各地,所揭示的经济发展议程的设置及与权力互动的状况是全球性的,最后在不经意间所参与塑造的新自由主义市场也是全球性的。从思想研究的视角来看,自由派知识分子在“消费者选择”与“结构性改革”之间的思考与抉择更是在当前全球化危局中出现的紧迫议题。

《全球的全球史》的第三部分考察了全球史研究所面临的许多认识论和方法论上的考验,以及所遇到的来自民族国家政治的阻力。在这个问题上,韩国学者林杰炫深刻地揭示了民族国家的政治权力如何有可能使全球史研究服从于民族国家利益,从而使历史研究的对话更多呈现出“敌对性质而非共生性质”。于是,“在这场真实性的竞赛中,真实性问题代表了在国家历史上达到顶峰的政治问题。只要民族史范式被用于裁判历史真实,无论怎样强调‘客观的理解’‘公正地面对历史’‘基于事实的研究’及实证主义的立场,也无法解决敌对性矛盾”(315页)。只要全球史研究还存在这种来自无法抵挡的政治压力,“通过历史和解来改善关系的良好愿望不会实现”(316页)。在严酷的现实面前,历史学家往往只能承认自己能力的局限性,但是并不因此而放弃希望和努力——就如该书“导言”最后一句话所讲的:在这项重新思考历史学家的工作及其工作方式的合作事业中,“让我们所有人能够超越特定文化或民族国家的局限,重新思考人类历史”(21页)。

发表评论