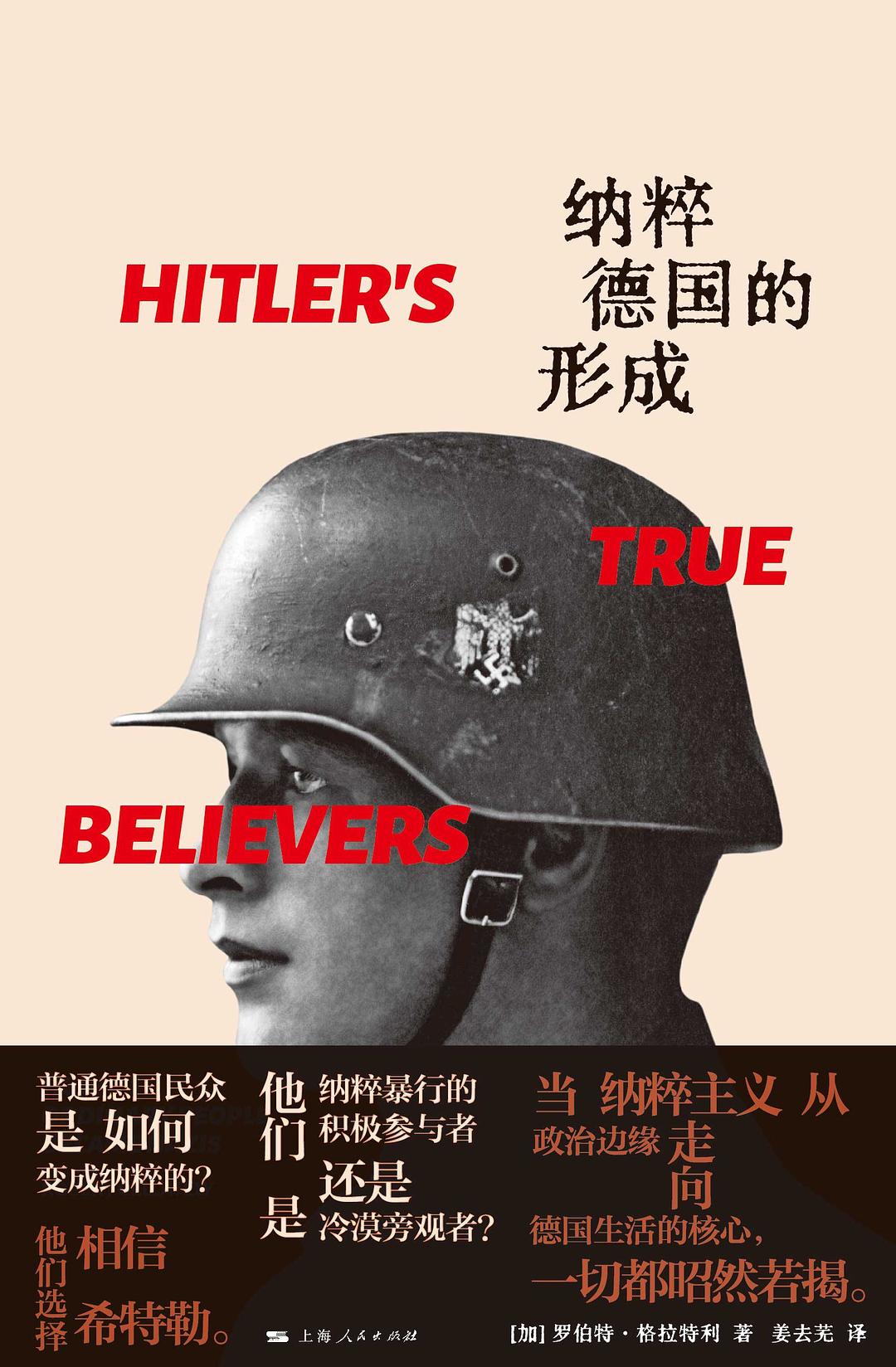

《纳粹德国的形成》,[加] 罗伯特·格拉特利著,姜去芜译,上海人民出版社,2024年9月版,524页,158.00元

纳粹党上台和纳粹帝国的建立无疑是二十世纪人类政治史上极其严重的灾难性事件。纳粹统治德国的时间只有十二年,但是全世界研究它的著作用汗牛充栋也难以形容,据迈克尔·拉克(Michael Ruck)在2000年整理的关于纳粹帝国的出版物就有三万七千多种。在关于纳粹党人如何建立新政权的专题研究中,英国历史学家理查德·J.埃文斯(Richard J. Evans)的“第三帝国三部曲”中的第一部《第三帝国的到来》(The Coming of the Third Reich,Penguin Press,2004;赖丽薇译,九州出版社,2020年)被评论界认为是“迄今为止关于希特勒的崛起的最全面、最令人信服的著作”(Foreign Affairs,2005);第二部《当权的第三帝国》(The Third Reich in Power,Penguin USA,2006;哲理庐译,九州出版社,2020年)则描绘了纳粹新政权统治下德国社会生活的全景,深刻揭示了纳粹当权者是如何通过一系列铁腕政策和政治暴力制造了经济繁荣、人民团结的假象,把全民族捆绑在纳粹政治的战争之上。

近日读美国佛罗里达州立大学历史系教授罗伯特·格拉特利(Robert Gellately)的《纳粹德国的形成》(Hitler's True Believers: How Ordinary People Became Nazis,Oxford University Press,July 7, 2020;姜去芜译,上海人民出版社,2024年9月),读完之后发现这部在近年出版的著作的确能在埃文斯已有研究的基础上有效地提出新的角度、问题意识和研究成果,而且在今天的全球政治语境中还可以产生出新的、有张力的阅读阐释。

格拉特利是现代欧洲史和纳粹帝国史研究的著名学者,他的专著《盖世太保和德国社会:执行种族政策,1933-1945》(The Gestapo and German Society: Enforcing Racial Policy, 1933-1945 ,Oxford University Press.1990)和《支持希特勒:纳粹德国的同意和胁迫,1933-1945年》(Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany, 1933-1945 ,Oxford University Press, 2001)曾先后引起广泛关注和讨论。这两部著作的核心问题都是关于纳粹政权建立后普通德国民众是如何以检举、告发行动支持新政权的,通过对大量史料的实证研究,得出的最主要结论是:纳粹党和盖世太保的恐怖活动得到德国市民的广泛、主动的配合和支持。在2007年出版的著作Lenin, Stalin and Hitler: The Age of Social Catastrophe(New York,2007)中,他重申了这个观点:实际上纳粹是广大德国国民主动选择和拥护的政权,当时的德国民众对新政权的政策和逐步取得的成就大都是支持和相信的。格拉特利的这部《纳粹德国的形成》可以说是对之前三部著作的进一步阐释和修正,把纳粹意识形态和政治纲领与新政权采取的统治措施更紧密地联系起来,更切近政治学中的意识形态与权力合法性的历史叙事研究。

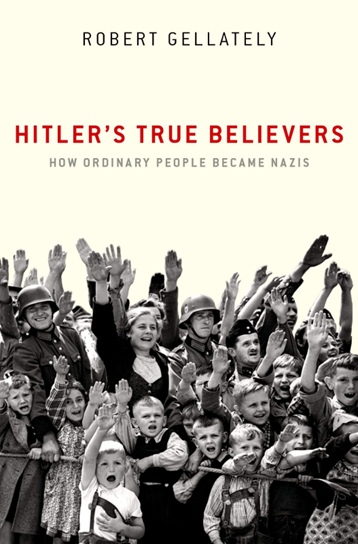

该书原书名Hitler's True Believers: How Ordinary People Became Nazis的原意是“希特勒的真正信徒:普通人如何成为纳粹”,这是该书的核心主题;原书的封面照片与书名和主题非常吻合:儿童、男女青年和士兵在一起笑容满面地向希特勒致以欢呼和敬礼。因此中译本书名以及护封换成一个德国士兵的侧面头像照片,或可再商榷。但是中译本的内封上还是采用了原书封面这张照片的局部作为图像,腰封上的文字是“普通民众是如何变成纳粹的?他们是纳粹暴行的积极参与者还是冷漠旁观者?当纳粹主义从政治边缘走向德国生活的核心,一切都昭然若揭”。这又是很符合原书核心主题的。

Robert Gellately: Hitler’s True Believers: How Ordinary People Became Nazis, Oxford University Press, 2020. 464 pp.

接下来比较一下两份关于该书的介绍文本。

第一份文本:“第一次世界大战战败后的德国,是什么促使愈来愈多的普通民众接受纳粹意识形态?为什么德国人在没有亲身与希特勒打交道或阅读他著作的情况下就接受了纳粹主义的某些主张?因为他们都有一个共同的愿望,那就是创建一个经过种族选择的‘民族共同体’,以建立新德国的政治文化,寻求民族复兴。这种共同作用在纳粹德国的形成过程中迸发出爆炸性的能量,最终导致第二次世界大战的爆发与对犹太人的大屠杀。希特勒成了一种思想、情感和目标的代表人物,他与成千上万的信徒分享了这些思想、情感和目标。信徒们把‘必要的领袖’的特性投射到他身上,在一个有着良好教育和文化底蕴的国家里,数百万人最终接受或迎合了充满仇恨、杀意森然的极端主义信条。”(见该书封底)应该说这是对该书内容的很好概括,其中也有些表述是直接从作者的“导言”和一些书评中整合而来。

第二份是DeepSeek写的《纳粹德国的形成》书评——这回比较靠谱了,题目就有点意思:“意识形态的深渊与民众的沉沦。”接下来对该书的评述有时仍然显得焦点模糊、似是而非,但是在大体上没有脱离该书的具体议题和主要内容,而且有些表述相当精准和尖锐。比如:“民族主义被极端化为种族优越论,……异化为国家统制经济,反犹主义则升级为系统性种族灭绝的理论依据。”“民众渴望通过‘民族共同体’的幻象重建国家尊严,而纳粹党恰好提供了这种‘救赎叙事’。”“本书的独特价值体现在对纳粹统治机制的微观解剖。在‘拥抱人民共同体’章节中,作者展现了纳粹如何通过青年团、劳动阵线、社区互助组织等‘毛细血管’式机构,将意识形态注入日常生活。例如,1933年推出的‘欢乐产生力量’计划,表面上是通过廉价旅游和文娱活动提升工人福利,实则是以集体主义规训消解个人独立思考。这种‘温柔极权主义’策略,使得民众在享受物质改善的同时,逐步接受思想管控的常态化。”在这里我注意到,“毛细血管”和“温柔极权主义”在书中是没有出现的,但是归纳得很到位。第四部分是“现实警示”:“当个体将民族主义等同爱国、将服从视为美德、将仇恨包装成正义时,意识形态的瘟疫便悄然蔓延。书中引用的1932年纳粹竞选海报——‘希特勒是面包与工作的保障’——与当今民粹政客的动员话术惊人相似。这种跨越时空的呼应,迫使读者反思:当危机来临时,我们是否也会为‘救世主’的承诺交出理性?”讲的似乎就是今天发生在这个世界上的事情。“结语”写得更深刻:“当格拉特利笔下的面包师因为加入冲锋队而获得社区尊重,当教师为‘净化德意志文化’焚毁海涅诗集,我们看到的不是恶魔的狂欢,而是普通人在意识形态催眠下的集体沉沦。这种沉沦的可怕之处,在于其裹挟着理想主义的幻光……在民粹主义全球回潮的今天,这份来自历史的诊断书,或许比任何时候都更具现实意义。”够意思了吧,应该说当DS不那么鸡贼、胆小的时候,它还是能读懂一些书的。

当然,无论在任何时候,书还是要靠人类来读的。在该书第五章“纳粹选民”中,作者引述一名柏林职员的日记,论述了在一些选民相信纳粹党宣传说辞的背后有着什么样的真实思想和政治动机。在这里他提到这些日记来自历史学家彼得·弗里切(Peter Fritzsche)在考古研究中发现的一批档案(145页),在注释 [47] 中注明采自弗里切在2011年出版的一本著作。于是我注意到这位历史学家,然后在历史学博士候选人马克斯·拉扎尔 (Max Lazar)写的《纳粹德国的形成》书评(2021年)中发现彼得·弗里切(Peter Fritzsche)在1999年出版的著作《德国人变成纳粹》(Germans into Nazis,Harvard University Press,1999)中提出的问题也是为什么普通德国人投票给希特勒?纳粹德国是如何形成的?弗里切的回答不是传统观点所认为的凡尔赛条约的严酷限制激起德国人的屈辱感、大萧条的经济困难让人对魏玛共和国的失望或者长期以来对犹太人的仇恨等等,而是从历史语境中的纳粹党政治纲领、宣传运动及效果和社会改革运动中寻找答案。他认为希特勒的政治纲领阐明了德国中下层阶级的目标和愿望,纳粹党比其他政党都更擅长将政治左翼和右翼的思想融合在一起,将民族主义与社会改革、反犹太主义与民主、对未来的恐惧与对新开始的希望都结合起来。对于德国人来说它带来的更多是希望和乐观,而不是仇恨和恐惧。因此在他看来,普通德国人投票给希特勒是一种政治选择,纳粹政府是一个出人意料地受欢迎的政权;它利用公众的支持重塑了这个国家,来实现其可怕的种族目标,最后走上了战争和种族灭绝的道路。这无疑是一种有深度和挑战性的解读,也当然容易产生争议和令人不安,因为看起来纳粹主义是一战后德国“开始的更大的民主化和政治振兴过程的一部分”,“德国人民将希特勒和他的计划视为他们对未来的希望的体现”(马克斯·拉扎尔,发表于 February 16,2021 ;https://www.hup.harvard.edu/books/9780674350922)。考虑到前面提到的罗伯特·格拉特利的两部著作出版于1990年和2001年,可以认为他比彼得·弗里切更早关注和研究德国人如何变成纳粹这个核心议题,而他们共同面对的挑战是如何纠正过去人们对于纳粹意识形态真正具有的政治吸引力的轻视。与埃文斯在《当权的第三帝国》中的研究思路和核心观点相比较,格拉特利和弗里切更为强调的是要重视纳粹意识形态的真实性质和重视研究德国普通民众接受纳粹新政权的主动性与积极性,他们绝不是站在纳粹党和第三帝国的国家主义立场上为新政权背书,而是力图更深刻地揭示纳粹意识形态的危险性和虚伪性。

格拉特利在这部新著中指出纳粹意识形态的来源是在德国长期存在的三股思潮:狂热的民族主义、右翼形式的“某种社会计划”和残酷的反犹主义,而不是希特勒原创出来的思想体系;在纳粹党崛起和掌握政权的背后,决定性因素不是希特勒的“个人魅力”,而是由于糅合了多种意识形态的政治纲领在一个特殊的历史语境中在德国赢得了相信者和支持者。希特勒纳粹帝国的意识形态和政治思想纲领无疑就是由他本人提出的纳粹主义(Nazismus)。有学者指出,在德国十九世纪出现过的德文原文是Staatssozialismus,代表人物是洛贝尔图斯和拉萨尔,这是一种企图利用国家权力来进行社会改革的资产阶级改良主义思想。当socialism一词在十九世纪二三十年代的英国、法国出现的时候,主要观念是生产资料公有、集体主义和反对资本主义。以我们比较熟悉的话语来说就是,纳粹主义、法西斯主义在某些方面总是打着这面旗号欺骗群众。在格拉特利的著作中,指的既是一种政治纲领,也是“某种社会计划”,是一个重要的、有实质性涵义的概念,也是指向某种货真价实的改造社会的政策和措施,而不是什么“旗号”“幌子”。他提出的问题是:“……仍然没有受到足够的重视,有时还是被视为不合理的荒诞之物。……倘若真的只是一堆‘杂乱无章的话语’,又怎能吸引如此之多的忠实信徒为之前仆后继?”(7页)那么,需要有实证材料来回答这个问题。早在1934 年,美国学者特奥多雷·阿贝尔(Theodore Abel)收集了数百本冲锋队成员的自传,并询问作者是什么吸引他们走向了纳粹。他们一方面努力讲述其最好的一面,但同时也是以自己的亲身经历提供了有力的证词,讲述了与政治信仰相关的问题,因此他们的自传文本本身是不容忽视的(108页)。有一位自称在政治中立的失业者在1929年听了约瑟夫·戈培尔的一场演讲后,在自传中说:“理念的光辉照醒我的那一刻,我猛然间明白了自己一直在寻找什么:正义,进步。正义就在纲领……的要求中,我已能理解工人的苦楚……而进步,就是人格与种族这自然禀赋的觉醒……”(109页)类似这样有关个人思想转变的自述在书中还有不少,很难说都是一种虚假的表态,因为在那种语境中似乎还没有那样的必要。

更能说明思想转变具有某种真实性的例子是1933年前后工会成员的变化。在1933年之前,工会成员一直坚决反对纳粹主义,但在当年的3月至4月他们也陆续改变了立场。说到这里,就要回到格拉特利在该书中力图论述的一个核心观点:普通德国人之所以会成为希特勒的信徒,主要不是因为他的个人魅力,或者说不仅仅是因为这个,还因为纳粹理论本身的吸引力。这种吸引力除了来自它的内容——例如建立和谐的“人民共同体”、净化种族、振兴德国等——之外,还来自它的形成过程。它本身不是纳粹的原创,而且也是大多数信徒原来就有的某种与之接近的思想。格拉特利还指出了一个重要的问题:纳粹理论本身有足够的灵活性,不同地区的宣传者可以根据情况的需要和个人意愿选择其中某些方面大加发挥(130页)。在近现代意识形态动员运动中,这些情境是真实的。对于当时德国普通人意识形态的真实状况,甚至在战争结束后不久就引起研究者的重视。联邦德国专家在1948年对全国的成年人进行调查:“您是否认为那本身是一个好的理念,只是执行不当?”有百分之五十七的人回答“是”,百分之二十八的人回答“否”,剩下百分之十五的人未置可否。1985年德国学者对1932年之前出生的人又做了一次问卷调查,百分之五十六的人承认自己在某种程度上信奉过,百分之三十二的人拒不承认,百分之十一的人“早就不记得了”。无论这些调查结果可靠到什么程度,它们至少可以说明按比例有超过一半的德国民众是曾经真心相信纳粹的理论。

希特勒也当然知道光有理论是难以真正维系普通民众的,他需要把口号落到实处,让民众在物质世界和精神世界中都获得实际利益。第七章“拥抱人民共同体”和第八章“力争达成共识”以大量史实说明纳粹新政权给德国民众的生活带来何种变化。1933年2月10日,希特勒在柏林体育宫受到无数观众的狂热欢呼,他虽然并没有提出具体的经济计划,只说了一些辉煌宏大的泛泛之词,但是也足以使一位收音机旁的听众心潮澎湃,在日记中写道:“这不是政府的计划……这是我们必须走的一条路。我为人人,人人为我。农民和工人、土地和德意志民族,皆是我们的力量之源,而祖国的实力、人民的活力,则是我们[重新]建设一切的基础。自由与荣誉不会从天而降,只会从我们的工作与责任心中生发而出。”(189页)全国大约有两千万人收听了这场广播,柏林政府办公室接到了从全国各地打来的不计其数的电话,戈培尔心花怒放地写道:“几乎不需要怎么斗争,国家就是我们的了。现在,德国革命正式开始。”接下来的另一个高潮是5月1日。这个日子在十九世纪九十年代以来一直被德国称为“工人运动斗争日”,会发生罢工和游行。在3月24日的内阁会议上戈培尔提议将其更名为“全国劳动节”,正式定为法定假日。结果这一天“明显象征着一个新的德国人民共同体正冉冉升起,因为国家展现了自己与工人之间不可分割的联系,而工人也将庆祝他们与国家的团结”(193-194页)。工会领导人积极响应新政权的号召,亲切地建议会员积极参加所有活动。5月1日在柏林庆典包括兴登堡总统在现场讲话、与希特勒总理接见来自全国各地的工人代表团、晚上八点是乐队演出和希特勒的演讲,庆典气氛进入高潮。在全国各地也同时举行盛大的游行,激动人心的口号是“传统的社会斗争业已结束,新国家要保证德国人享有平等的权利”(197页)。作者提出的问题是:究竟有多少工人相信希特勒在五一那天所说的话?这是一个悬而未决的问题。然而工人起码会得到一些安慰,至少他们从中看到了一丝曙光(198页)。

在现实生活中,就业情况开始改善,那些重新找到工作的人“觉得自己为实现……大业做出了一份贡献,内心极为满足”(201页)。另外,劳工阵线承包了大批项目,比如支援失业人群、低收入人群和工伤患者,“试图借此传达出一种新的……精神”。“力量来自快乐”是一个致力于使工人的社会生活融入意识形态的组织,它的各分支机构组织工人前往剧院和音乐会,让工人参加各种体育运动和健身活动,与民间歌舞团体一起载歌载舞,学习如何玩国际象棋游戏,这个组织有时也会安排交响乐团去工厂演出。有意思的是,一名工人抱怨说从未请过像威廉·富特文格勒这样的顶级音乐家来工厂演出,结果就真的来了,有照片为证(205页)。截至1938年,“力量来自快乐”一共吸引了五千万人次参加这些琳琅满目的业余活动,其中六百六十四万人出席过一万两千四百零七场歌剧和轻歌剧演出。它还组织工人去旅行,仅1938年就有六百八十一万人去往德国不同地区度假,同年有十三万一千六百二十三人体验了远洋航行,有一艘游轮的船舱设计还特意消除了等级观念(204页)。另一个分支组织叫“劳动之美”提倡改造工厂的劳动环境,要使空气更清新、光线更明亮,独立餐厅在中午提供热菜热饭。“劳动之美”在农村赞助了社区建设与教育工程,分阶段开展美化村庄运动。到1939年,大概有五千个村庄被改造得焕然一新。……“对于这些实际成就,‘劳动之美’居功甚伟,在推动人们对此采取更加积极的态度上,它的贡献蔚为可观。”(209页)总而言之,“力量来自快乐”无疑促使更多的人“开始欣赏新政权……它的项目极大巩固了政权的合法性,并延续了独裁政权的生命力,而这一点时常受到低估。当时,就连一些心灰意冷的地下社民党人士也承认,‘力量来自快乐’的活动至少让工人瞥见了人民共同体的一抹剪影”(同上)。

纳粹新政权实行的福利制度也是使纳粹意识形态进入日常生活的重要途经。纳粹福利组织设立了救济厨房,向有需要的人提供食物。第一年,在柏林仅一天就分发出四万份餐食。到了1937年,柏林仍有一百十五个这样的厨房。另外,“国社护士”也是一个“关怀大众”的组织,除了在医院完成医疗或急救任务外还会救助有需要的人;“母亲和孩子”组织照顾着那些拖家带口的母亲,谁有需要.就向谁提供医疗援助;“冬季援助工程”以“与饥寒作斗争”为口号进行募捐,要“用一锅餐饭,向世界展示德国……的意义”。这些纳粹福利组织最终发展了超过一千五百万名成员,“完全没用任何胁迫手段,成员大多都是为其积极向上的使命所吸引”(211页)。于是在这里就可以回到作者在该书中论证的核心问题:必须把纳粹意识形态和政治纲领与新政权采取的统治措施紧密地联系起来,从而尽可能解释清楚为什么普通德国民众会成为纳粹的信徒。

最后,正如作者指出的那样,“‘冬季援助工程’以其明显的社会良知和对穷苦百姓的有力救助,完美遮饰了独裁政权的黑暗面,使其看起来并不只是一个恐怖主义横行的警察国家”(213页)。对于纳粹政权在历史上犯下的空前残暴、野蛮的反人类罪,相信没有人能够否认。重要的问题是历史学家必须解释在纳粹政权走向罪恶与死亡深渊的过程中,纳粹政治意识形态与民众的接受态度究竟起了什么作用。这又想起了前面引述DS说的那句话——“在民粹主义全球回潮的今天,这份来自历史的诊断书,或许比任何时候都更具现实意义。”说得对。

发表评论